02/07/2024 0 Kommentare

Luthers Visionen und die ersten Gesangbücher

Luthers Visionen und die ersten Gesangbücher

# Newsletter

Luthers Visionen und die ersten Gesangbücher

In den turbulenten ersten Jahren der Reformation im frühen 16. Jahrhundert stand inmitten Deutschlands nicht nur die theologische Erneuerung im Mittelpunkt des kirchlichen Lebens, sondern auch die Kirchenmusik wurde revolutioniert. Vor der Reformation war die Kirchenmusik von gregorianischen Gesängen geprägt, die in Latein gesungen wurden. Dies schloss das einfache Volk aus dem aktiven Gesang aus; die Gläubigen waren lediglich Zuhörer, die still beten sollten.

Martin Luther war es, der das Evangelium dem Volk näherbrachte, indem er die Bibel in eine zugängliche, verständliche Sprache übersetzte. Doch seine Reformen gingen weit über die Schriftsprache hinaus – Luther erkannte die immense Bedeutung der Musik als Mittel, um die Lehren der Reformation zu verbreiten. Die bis dahin gängige Praxis der Kirchenmusik stand im starken Kontrast zu Luthers Vorstellung eines lebendigen Glaubens, in dem die Gemeinde aktiv am Gottesdienst teilnimmt.

Bedeutung der Musik im Gottesdienst

Luther selbst hatte eine tiefe Verbindung zur Musik. Schon als Schüler in Eisenach verdiente er seinen Unterhalt als Singknabe und lernte dort die Grundlagen des Gesangs. Später spielte er in einem Hausmusikkreis, wo er Volkslieder und Motetten kennenlernte. Er erlernte das Spiel auf der Laute, dem angesehensten Instrument außerhalb der Kirche, und auch die Querflöte gehörte zu seinem musikalischen Repertoire. Diese Erfahrungen prägten sein Verständnis von Musik als wichtiger Bestandteil christlichen Lebens.

Die Musik betrachtete Luther als göttliche Gabe und wertvollen Bestandteil des Gottesdienstes. Für ihn war sie nicht nur eine Form des Lobpreises, sondern auch ein kraftvolles Mittel, um das Evangelium zu vermitteln. In Anlehnung an den Kirchenvater Augustinus, der sagte: „Wer singt, betet doppelt“, integrierte er Musik aktiv in den Gottesdienst.

Für Luther war es eine unbedingte Notwendigkeit, deutsche Kirchenlieder zu schaffen, die nicht nur auf gregorianische Melodien zurückgriffen. Da es nur wenige geeignete Lieddichter gab, schrieb er selbst etwa 45 Lieder. Diese Texte basierten oft auf biblischen Textabschnitten und waren in einer einfachen, verständlichen Sprache verfasst, die direkt auf die Bedürfnisse seiner Gemeinde zugeschnitten war. Luthers Melodien waren eingängig und leicht zu erlernen. Besonders bekannt sind Choräle wie „Nun freut euch, lieben Christen g'mein“ und „Ein feste Burg ist unser Gott“. Letzteres, inspiriert von Psalm 46, wurde zu einer Hymne der Reformation und damals wie noch heute spiegelt „Ein feste Burg“ Luthers unerschütterlichen Glauben wider.

Verbreitung von Luthers Liedern

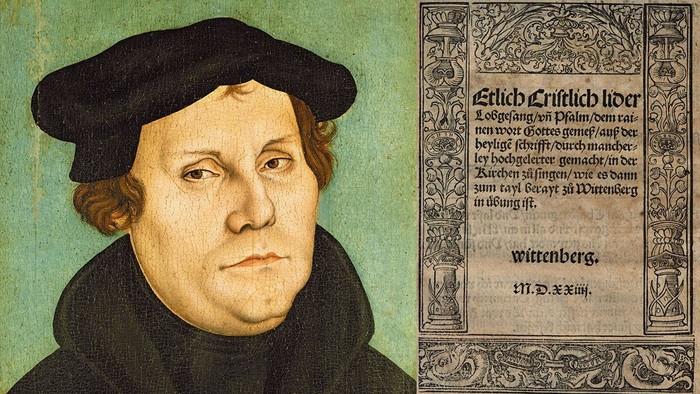

Luthers Lieder verbreiteten sich rasch. Anfangs wurden sie als Einblattdrucke veröffentlicht und fanden so ihren Weg in die Häuser der Gläubigen. Zur Jahreswende 1523/24 erschien dann in Nürnberg das berühmte „Achtliederbuch“, das vier von Luthers Liedern enthielt und sich rasch verbreitete. Wegen der großen Nachfrage nach neuen reformatorischen Liedern erschien dann später im Jahr 1524 das „Erfurter Enchiridion“ – sogar in zwei konkurrierenden Ausgaben, weil die beiden Drucker Johannes Loersfeld „In der Permentergasse zum Färbefass“ und Matthes Maler „Zum Schwarzen Horn bei der Krämerbrücke“ (die Druckortangaben beziehen sich auf die Hausnamen in Erfurt) jeweils unbedingt die Ersten sein wollten.

Heute wissen wir, dass der Druck von Loersfeld wahrscheinlich der erste war und von Maler kopiert wurde. Auch das „Erfurter Enchiridion“ (oder einfach: „Handbüchlein“) war schnell vergriffen und trug dazu bei, die neuen Lehren musikalisch weiterzutragen. Die zweiseitige Vorrede ohne Verfasserangabe strotzt vor polemischen Seitenhieben gegen den alten Kirchengesang, der etwa als „Geschrei der Baalspriester“ bezeichnet wird.

Die außerordentliche Popularität reformatorischer Gedanken und die Beliebtheit der deutschen Lieder, Choräle und Hymnen lässt sich auch darin ablesen, dass die neuen Gesangbücher nicht nur in Kirchen, sondern vielfach auch in den Häusern und Wohnungen in einem regen Gebrauch waren. Vor allem Luthers Lieder waren es, die zur Volksmusik wurden und vielen Menschen halfen, das Evangelium auf eine neue, persönliche Weise zu verstehen. Luther selbst bezeichnete die Lieder dann auch einmal als die „Bibel der Ungebildeten“.

Der Wittenberger Kantor Johann Walter arbeitete eng mit Luther zusammen. Sein „geystlich Gesangk Buchleyn“, ebenfalls von 1524 und mit einem Vorwort Luthers versehen, gilt bald nach den ersten einstimmigen Gesangbüchern als eines der ersten evangelischen Chorbücher. Für Kantoreien konzipiert und nicht als Gemeindegesangbuch gedacht, enthielt es mehrstimmige Sätze, die vor allem von geschulteren Sängern in den Kantoreien genutzt wurden. Luthers Vision war es, das Evangelium auch durch die Förderung der Musik im Gottesdienst zu verbreiten, und dafür wurden sowohl die Gemeinde als auch die Chöre einbezogen. Das „Achtliederbuch“, das „Erfurter Enchiridion“ und das „Waltersche Gesangbuch“ halfen ihm dabei sehr.

Kein Platz für Instrumente und Gesang?

Selbstverständlich und unumstritten war die Sache mit der Musik aber durchaus nicht überall. An anderen Orten und Schauplätzen der Reformation vertraten unterschiedliche Reformatoren unterschiedliche Ansichten zur Kirchenmusik. Der Schweizer Ulrich Zwingli, der musikalisch gebildetste unter ihnen, sah in der Kirchenmusik keinen Platz für Instrumente und Gesang und verbannte sie aus den Gottesdiensten. In Zürich ließ er sogar die Orgeln ausbauen, um jegliche Musik zu unterbinden. Etwas später ging es moderater zu, und Johannes Calvin in Genf erlaubte Musik, obschon als weltlich betrachtet, wenigstens als einfachen, unbegleiteten Psalmengesang. So konnte der bekannte „Genfer Psalter“ in dieser Zeit entstehen.

In Deutschland waren die Auswirkungen von Luthers musikalischem Schaffen enorm. Im heutigen Evangelischen Gesangbuch finden sich noch 33 seiner Lieder. Die Verbreitung seiner Musik förderte zunächst die Entwicklung der Musikkultur in Mitteldeutschland, insbesondere in Thüringen und Sachsen. Hier entstanden um 1600 sogenannte „Adjuvantenchöre“ („Gehilfenchöre“), die Luthers musikalisches Erbe teilweise bis heute pflegen. Komponisten wie Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach wurden maßgeblich auch von Luthers Kirchenmusik beeinflusst. Ohne Luthers visionären Einsatz für die Kirchenmusik wäre die Entwicklung der deutschen Musikgeschichte und der Kirchenmusik, wie wir sie kennen, kaum so vorstellbar.

Carsten Albrecht, Kirchenmusiker der Gemeinde zu Staaken und Dozent für Kirchemusik am Institut für Religionspädagogik an der TU Braunschweig

Foto im Text: Die Melodie und die erste Strophe des Chorals „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“ im Achtliederbuch von 1523/24.

Foto oben: Martin Luther (Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren, 1528) und Titelblatt des Achtliederbuches (Druck von Jobst Gutknecht)

Kommentare